Часть 1. «Я волна... Новая волна»

У какого современного (и не только) режиссера не спроси, он скажет, что источником вдохновения для него послужили картины авторов французской «Новой волны». Квентин Тарантино даже собственную студию назвал в честь одной из лент Годара (так «Bande à part» превратилась в «A Band Apart»).

Кстати, сам Годар, который по-прежнему живет, здравствует и снимает кино, узнав о такой любви к себе, лишь посетовал, мол «если у меня есть такой поклонник, то лучше бы денег на новый фильм дал».

И казалось бы, что в таком почитании необычного? В конце концов был немецкий экспрессионизм и итальянский неореализм, которые тоже оказали немало влияния и также по сей день часто упоминаются в качестве референсов. А разница в том, что у этих течений был определенный стиль, который позволял достаточно точно определить фильмы, к ним относящиеся (пусть и с некоторыми допущениями, вроде знаменитого Федерико Феллини, который номинально относился к неореалистам, хотя его ленты далеко не всегда соответствовали канонам этого направления). А с французской «Новой волной» такого не случилось.

Да, её первые авторы были кинокритиками, работающими вместе в журнале «Les Cahiers du cinéma» («Кинематографические тетради»), да, была условная база в виде философии Андре Безена, а чуть позже Француа Трюффо вывел несколько режимов работы в рамках направления. Но по большому счету все это не так уж сильно доминировало над авторами. Только представьте: режиссерами «Новой волны» считалось около 160 человек и фильмы они делали абсолютно разные. Например, мюзикл «Шербурские зонтики» Жака Деми – это тоже «Новая волна». А еще были комедии, триллеры, детективы, драмы и практически все, что может прийти вам в голову. То есть «Новая волна» – это не объединение художников, не отдельный стиль, да и направлением в искусстве ее назвать сложно – это просто множество режиссеров, трудившихся в 1960-е годы во Франции.

Но по сути общее представление о «Новой волне» сформировалось первыми тремя фильмами, которые к ней относятся – «Хиросима, любовь моя» Алена Рене, «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо и «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара. Чем они были похожи? Ну… случился технологический скачок, камеры стали ручными, а это, в свою очередь, заметно удешевило производство и позволило режиссерам наконец-то освободиться от оков студийной системы и выйти из павильонов прямо на городские улицы. Проще говоря, у творцов появилась возможность делать кино так, как они хотят, независимо от кого бы то ни было. И такой возможностью поспешили воспользоваться бывшие кинокритики, решившие, что пора переходить от слов к делу.

И вот, эти молодые и дерзкие, понимающие как писать и говорить о кино, но ничего толком не знающие о том, как это самое кино снимать с головой окунулись в производство. Казалось бы, на этом все должно было закончиться, но нет. За счет своей неопытности и пренебрежительного отношения к французскому кино прошлых лет авторам «Новой волны» удалось в буквальном смысле реформировать не только само кино, но и процесс его создания. А молодость и дерзость по-настоящему вошли в моду.

Часть 2: Годар ломает кино, Годар спасает кино

«На последнем дыхании», который стал дебютом Годара в полном метре, считается одним из важнейших фильмов в истории кино. Почему? Да потому, что начинающий режиссер поменял правила игры. Сценарий превыше всего!? Ой, да забейте, приходим на съемочную площадку, коротко даем актерам понять, что нужно делать, а дальше пусть импровизируют, потом и переозвучим еще, в конце концов для фильма нужен только пистолет и девушка. Монтаж должен быть незаметен! Да бросьте, по заветам Хичкока вырезаем все лишнее (скучное), сокращаем два с половиной часа до полутора, удаляем переходы между сценами и строим некоторые из них на джамп-катах (резких монтажных склейках, которые обычно используются для демонстрации течения времени). Правила монтажа? Не, не слышал, главный герой стреляет в одну сторону, тело падает в другую, а в следующем кадре персонаж бежит туда же куда это самое тело упало. Зритель не должен ощущать, что смотрит фильм, иначе не случится погружения! Пфф, о нет, сделаем все наоборот – пусть Жан-Поль Бельмондо посмотрит прямо в камеру и пошлет всех кто не любит море, горы и большие города (слом четвертой стены не Годар придумал, но все же на тот момент этот прием был не слишком заезжен).

И на таком материале Годар умудряется размышлять о том как вообще работает кино. Главная героиня ленты – Патриция, в исполнении Джин Сиберг, – американка, живущая во Франции. По ходу фильма, она постоянно задает вопрос, что значит то или иное слово. Это делает её похожей на самого режиссера, который впервые взялся за большой фильм и многого еще не знает. Уже в процессе получения опыта он пытается найти ответы и в итоге случается главное открытие – несмотря на отказ от большинства общепринятых правил его кино все равно работает. И спустя пять лет размышления режиссера на эту тему продолжатся.

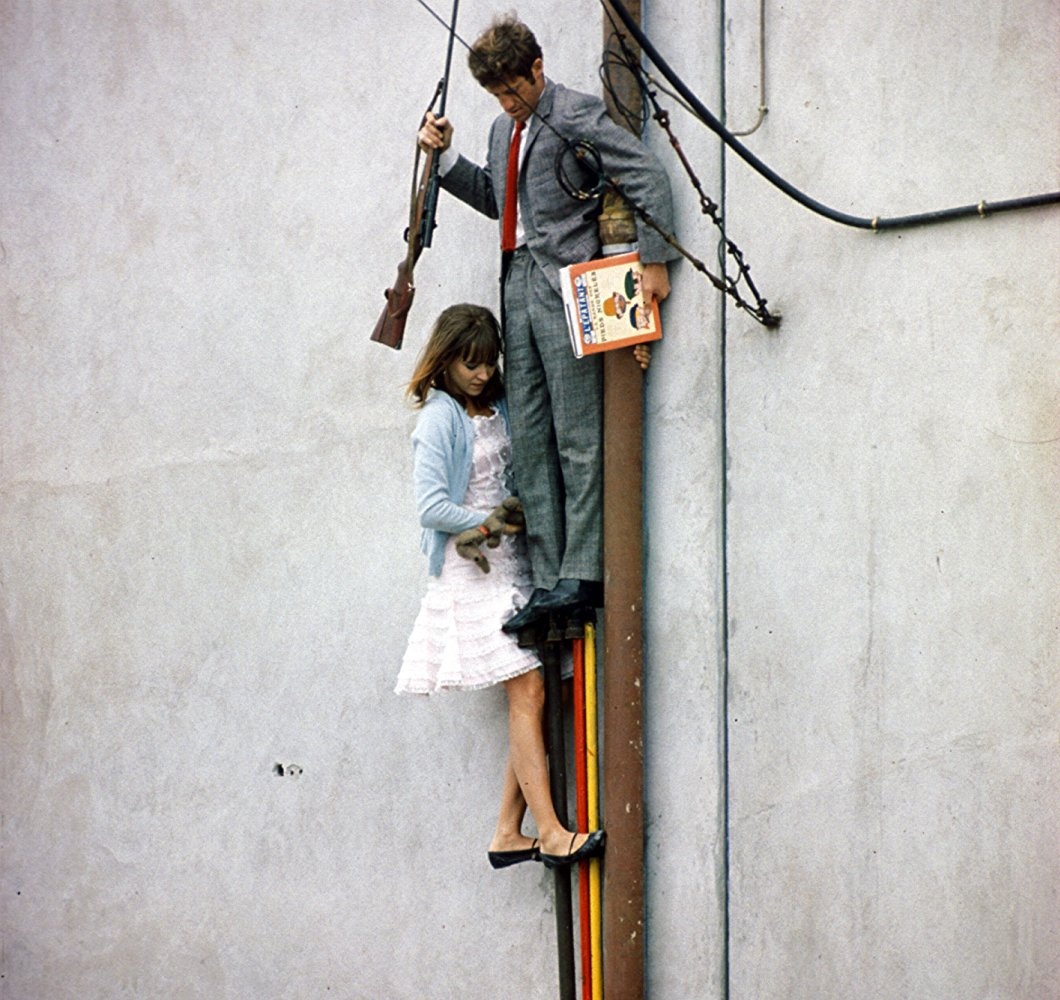

Перенесемся в 1965 год. На экраны выходит 11-ый (!) полнометражный фильм Годара «Безумный Пьеро». Главную роль вновь играет Жан-Поль Бельмондо, персонаж которого подозрительно напоминает героя «На последнем дыхании», а ведущая женская партия достается новой музе режиссера Анне Кариной (которая, как сказано в фильме, выглядит как Голливудская кинозвезда). В основе сюжета криминальная история о двух людях, которые устали от однообразия жизни и решили пуститься во все тяжкие. Они сбегают вместе, совершают ряд убийств, угоняют автомобили, скрываются на необитаемом острове, а потом снова погружаются в мир криминальных разборок (пистолет и девушка, помните). А о чем все это? О мафиозных конфликтах? О любви? О поиске смысла в безумном мире? Да. И в то же время нет. Годар используя классические элементы криминальных картин вновь делает кино о кино, где размышляет о собственном пройденном пути, и, конечно же, о кинематографе в целом (да, СПГС в терминальной стадии, знаю).

В данном случае, герой Бельмондо – Фердинанд – это альтер эго самого режиссера, а Анна Карина – Марианна – олицетворяет собой кинематограф.

В одной из первых сцен скучающий Фердинанд проходит через несколько комнат, каждая из которых подсвечена определенным цветом, что подчеркивает иллюзорность происходящего. В одной из комнат находится режиссер, который в ответ на вопрос главного героя, что же такое кино дает весьма простой ответ: «Кино – это чувства». Данное утверждение вполне соотносится с творчеством Годара, который снимает так как сам чувствует и считает, что зритель тоже должен именно чувствовать (а не пытаться разобраться в бесконечных и порой бессмысленных отсылках, из которых состоит практически каждая картина режиссера) и при этом понимать, что смотрит фильм.

Спустя некоторое время между главными героями случится следующий диалог:

Ф: Почему у тебя грустный вид?

М: Потому что ты говоришь словами, а я воспринимаю тебя чувствами.

Ф: С тобой невозможно вести беседу. У тебя нет идей, только чувства.

М: Неправда. Чувства тоже содержат идею.

Вполне логично. Слова – это текст. Сценарий, который на экране превращается в чувства. Кстати, фраза про отсутствие идей часто звучала на съемочной площадке. Годар постоянно говорил, что не знает, что ему дальше делать.

В какой-то момент Фердинанд произносит примерно следующее: «У меня есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать и рот, чтобы говорить, но все это отдельные механизмы ничем не соединенные». Ничего не напоминает? Элементы киноязыка, которые необходимо собрать вместе, чтобы получилось цельное произведение.

В ходе дальнейшего развития сюжета Фердинанд и Марианна, скрываясь от преследования, оказываются на необитаемом острове, и тем самым как бы возвращаются в дикое состояние. Так, пройдя путь с погонями и перестрелками, они вновь погружаются в скуку и вскоре понимают, что их почти ничего не связывает. Главная героиня говорит, что хочет выбраться и продолжить жить. После этого пара вновь пускается в бега, не забыв при этом развлечь группу американских туристов. Вот и путь кино – расцвет, застой, расцвет («Новая волна»), короче говоря – «Живи, умри и снова». Режиссер должен постоянно находится в поиске, чтобы снимать новое кино. А при чем тут американцы? Все просто – кинематограф (и не только он) уже очень много лет опирается на их культуру и зрителей. Попадание в широкий прокат в США для европейских (и не только) фильмов считается успехом. У группы «Rammstein» даже песня на эту тему есть.

Ну и напоследок самое главное – Фердинад утверждает, что он познакомился с Марианной пять лет назад. Как раз тогда, когда Годар выпустил свой первый полнометражный фильм.

Так и к чему все это? Жан-Люк Годар на глазах зрителей исследует кино, пытается разобраться в нем и в итоге приводит себя и свою аудиторию к мысли о том, что это искусство не может стоять на месте. «Новая волна», если бы ее не случилось во Франции, обязательно случилась бы где-нибудь в другом месте. Также как спустя несколько лет на другом конце света случился «Новый Голливуд».

Когда в 2017 году вышел фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» легендарный постановщик его проигнорировал, сказав, что прошлое его не интересует. Спустя более 60 лет в мире кино Годар по-прежнему смотрит исключительно в будущее, потому что знает, важно лишь то, что впереди.